Dossier : Les changements climatiques

1 / Le réchauffement climatique

Le réchauffement.

Les scientifiques sont formels, la température

moyenne globale a monté de 0,3°C à 0,6°C depuis

140 ans. Le Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution

du climat, qui réunit plusieurs milliers de chercheurs, estime

que, d'ici à 2100, la température pourrait encore grimper

de 1,5 à 6°C. Ces 140 dernières années (Depuis

que l'on mesure précisément les températures de l'air

et de l'eau), le rythme de croissance est resté modeste mais notable

(entre 0,3°C et 0,8°C). A titre de comparaison, lors du mini âge

glaciaire des 16e, 17e et 18e siècles, la température moyenne

régnant en Europe était inférieure de 0,5°C à

celle d'aujourd'hui.

Depuis les années 1940, cette tendance s'est accélérée.

Les premiers scientifiques à avoir tiré la sonnette d'alarme

l'ont fait au cours des années 1980. En 1990 un consensus scientifique

a été trouvé et les politiques se sont emparés

du dossier.

Le climat varie naturellement, que ce soit au niveau local

(c'est le temps qu'il fait), au niveau régional (anticyclone des

Açores, par exemple) ou au niveau global. Ces évolutions

sont tributaires de très nombreux facteurs naturels et anthropiques.

Les grandes éruptions de volcan émettent tellement de cendres

et de poussières dans la haute atmosphère qu'elles perturbent

momentanément le climat mondial. Les températures ont un

peu baissé après l'explosion du Pinatubo, en juin 1991.

Mais après de tels événements, le cycle naturel se

rétablit. Or, depuis un siècle et demi que l'homme émet

des quantités considérables de gaz renforçant l'effet

de serre naturel, le climat ne fait globalement que se réchauffer.

Ce réchauffement climatique est le plus rapide et le plus important

que l'on ait connu depuis la fin de la dernière ère glaciaire.

Pis, ses effets sont déjà visibles. Les vingt dernières

années auront été les plus chaudes du XXe siècle.

Par effet de dilatation à la chaleur la mer monte lentement (10

à 25 cm en un siècle). Les glaciers fondent et reculent.

Des perturbations climatiques (comme El Nino ou La Nina) se font plus

fréquentes. Les assureurs voient considérablement croître

les notes de remboursement des catastrophes météorologiques.

Bref, le climat change et cela se voit déjà.

Sources : AED - Agence Environnement Développement

- www.aed-dmf.com

A qui la faute ?

Même si l'homme n'est pas intégralement

responsable du réchauffement climatique (le soleil pourrait avoir

sa part), il en reste le grand initiateur. Tout d'abord, parce que depuis

que la révolution industrielle a démarré, les pays

développés puis les pays en développement consomment

énormément de combustibles fossiles (charbon, pétrole,

gaz naturel, houille) pour produire de l'énergie, se chauffer,

se transporter. Or, la combustion de ces combustibles non renouvelables

envoie dans l'air des quantités incroyables de dioxyde de carbone

(CO2). Naturel, inerte et présent dans l'air, le CO2 peut perturber

les cycles climatiques s'il est présent en trop grande quantité

dans l'atmosphère. Pour développer ses villes et ses activités,

l'homme a, par ailleurs, considérablement réduit la surface

des forêts du monde entier. Or, les arbres en croissance stockent

le carbone présent dans l'atmosphère. Moins d'arbres, c'est

plus de CO2 dans l'air. Mais le gaz carbonique n'est pas le seul gaz à

effet de serre. Par certaines de ses activités agricoles (élevage,

riziculture) et industrielles (gestion des déchets, fuites des

réseaux de gaz, mines), l'homme envoie de grandes quantités

de méthane dans l'atmosphère. Et le méthane, aussi,

présent en trop grandes quantités perturbent le climat.

Tout comme l'oxyde nitreux (NO2), l'ozone troposphérique (O3),

les très synthétiques chlorofluorocarbones (CFC) et leurs

substituts (HFC, PFC et SF6). Au total, grâce à l'homme,

on estime que depuis 1750, le taux de CO2 dans l'atmosphère a augmenté

de 30 %. Les effets combinés de tous les autres gaz à effet

de serre équivalent à une augmentation totale de 50 % du

taux de CO2.

Sources : AED - Agence Environnement Développement

- www.aed-dmf.com

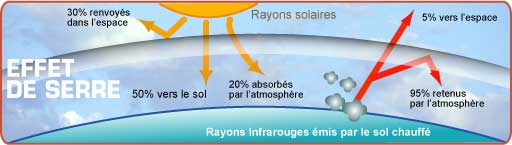

Qu'est ce que l'effet de serre ?

L'effet de serre est un phénomène naturel

qui permet à la terre de conserver une partie de l'énergie

qu'elle reçoit du soleil. Sans effet de serre, la température

moyenne de la terre serait de - 18°C, contre + 15 °C aujourd'hui.

Le schéma est celui-ci : le soleil nous envoie de l'énergie,

essentiellement lumineuse. Cette lumière traverse les hautes couches

de l'atmosphère et réchauffe la surface du globe. Une fois

chauffée, la terre renvoie une partie de sa chaleur vers l'espace,

sous forme de rayons infrarouges. Les gaz à effet de serre naturels

que sont le dioxyde de carbone, le méthane, l'oxyde nitreux, l'ozone,

la vapeur d'eau sont présents dans l'atmosphère. Ils représentent

moins de 1 % de l'atmosphère. Ces gaz empêchent les rayons

infrarouges de repartir directement dans l'espace. Cet effet de serre

permet de maintenir une température moyenne global de 15°C.

Tant qu'il n'y a pas trop de gaz à effet de serre dans l'atmosphère,

la terre renvoie suffisamment de chaleur dans l'espace pour maintenir

un climat constant. Mais si la teneur moyenne de ces gaz vient à

augmenter, la terre renvoie moins de chaleur dans l'espace. Son climat

se réchauffe donc.

Sources : AED - Agence Environnement Développement

- www.aed-dmf.com

Qu'est-ce que les gaz à

effet de serre ?

Les gaz à effet de serre naturels sont la vapeur

d'eau, le dioxyde de carbone, le méthane, l'oxyde nitreux, l'ozone.

Ils sont " complétés " depuis plusieurs décennies

par les chlorofluorocarbones (CFC - gaz de synthèse) et leurs substituts

(HFC, PFC et SF6). La vapeur d'eau a un rôle complexe, notamment

à cause de l'action jouée par les nuages dans le réchauffement

climatique. Globalement, plus le climat se réchauffera, plus il

y aura d'eau condensée dans l'atmosphère et plus nombreux

seront les nuages qui empêcheraient, eux aussi, la chaleur émise

par la terre de gagner l'espace.

Le dioxyde de carbone est émis par la combustion des combustibles fossiles. A lui tout seul, il est responsable de 60 % de l'accroissement de l'effet de serre. Chaque année, 7 milliards de tonnes de CO2 sont émises, ce qui représentent 1 % de la masse totale de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Même si la moitié de ces émissions sont captées par les arbres et les océans, le taux de CO2 dans l'atmosphère s'accroît de 0,5 % par an.

Le méthane a un important pouvoir d'effet de serre. Depuis qu'il est mesuré, sa concentration a doublé. Les émetteurs sont principalement l'agriculture (la riziculture, l'élevage) et les industries extractives (le grisou des mines, les fuites dans la production et la distribution du gaz de ville). Les décharges d'ordures ménagères sont également de grandes productrices de méthane. Il représenterait entre 15 et 20 % du renforcement de l'effet de serre.

Les oxydes nitreux sont principalement émis par l'agriculture (les engrais azotés) et l'automobile. Leur concentration a augmenté de 15 % depuis qu'il est mesuré. L'ozone est un gaz paradoxal. Si sa concentration diminue en haute altitude au dessus des pôles, ce qui permet aux rayons U.V. du soleil de frapper plus durement l'antarctique et l'arctique, ainsi que la peau et les yeux des habitants de l'hémisphère sud, il est l'un des pire polluants des zones urbaines. Sous-produits de la pollution d'origine automobile, l'ozone a un moindre potentiel effet de serre que le CO2 ou le CH4.

Créés avant guerre, les chlorofluorocarbones sont en diminution depuis leur interdiction par le Protocole de Montréal. Ces trois dernières familles de gaz à effet de serre sont à l'origine de 20 % du renforcement de l'effet de serre.

Au total, les émissions de gaz à effet de

serre dues à l'homme contribuent déjà à retenir

1 % en plus de la chaleur terrestre qui devrait normalement être

évacuées vers l'espace. 1 %, c'est peu, mais cela représente

l'équivalent de l'énergie produite par la combustion de

un million de millions de tonnes de pétrole par an.

Sources : AED - Agence Environnement Développement

- www.aed-dmf.com

Quels seront les effets du

réchauffement climatique ?

Les effets du réchauffement climatique sont

nombreux et sans doute pas tous identifiés. Le plus évident

est une augmentation de la température. Une modification qui devrait

bouleverser certains écosystèmes. Ainsi, les glaciers vont

continuer de fondre et de reculer. Les zones tempérées vont

s'étendre vers le nord de plusieurs centaines de kilomètres.

De même certains déserts vont s'étendre car ils réflechissent

plus la lumière que la fôret. Sous l'effet de la dilatation

à la chaleur, le niveau des mers va monter. Ce qui devrait noyer

certains deltas de fleuves (Rhône, Nil, Gange) et réduire

à néant les infrastructures et l'agriculture qui y ont été

développés. 80% de la population mondiale habite à

proximité des côtes marines ou des cours d'eau. Beaucoup

de petites îles basses (les Maldives, les Seychelles, les Marshall)

seront submergées. L'existence de certains pays ou régions,

comme les Pays-Bas, venise, la camargue serait menacée. Dans le

même temps, le réchauffement accentue la sécheresse

et la désertification. Certaines mers (mer d'Aral, mer Morte) s'évaporent

presque entièrement. Le sud de l'Espagne pourrait devenir une zone

semi-désertique d'ici à 2050. Le régime des précipitations

devrait être modifié. Il pleuvra d'avantage dans certaines

régions et la sécheresse s'abattra ailleurs. Les cyclones

seront sans doute plus nombreux et plus dévastateurs. Sous l'effet

de pluies plus abondantes et d'une augmentation de la concentration en

CO2, la productivité de certaines plantes (blé, riz, orge,

manioc, pomme de terre) devrait sensiblement s'accroître. Des écosystèmes

entiers et très productifs (les mangroves ou les lagons, par exemple)

pourraient disparaître.

Le renforcement de l'effet de serre aura des conséquences directes

pour l'homme. Météorologiques, tout d'abord. Les tempêtes

et les ouragans devraient se multiplier et se renforcer. Des événements

exceptionnels comme les tempêtes de décembre 1999 pourraient

se généraliser. Les inondations des zones côtières

pourraient toucher deux fois plus de monde qu'aujourd'hui si la mer montait

de 50 cm. Certaines régions connaîtront d'importantes pénuries

d'eau. Ces mêmes régions devront faire face à d'importants

problèmes de sécurité alimentaire. Tous ces changements

auront d'inévitables conséquences sanitaires. Ainsi, le

réchauffement climatique augmentera la morbidité (maladies

respiratoires et cardio-vasculaires surtout) et la mortalité dans

les populations urbaines. La raréfaction de l'eau dans certaines

zones fragilisera les populations touchées.

Sources : AED - Agence Environnement Développement

- www.aed-dmf.com

Autres effets mesurés ou prévus

Depuis 1960, le manteau neigeux a déjà diminué de

10% dans les massifs alpins français.

La disparition des espèces animales et de la végétation

: 15 à 30% des espèces végétales

et animales vont disparaître d'ici à 2050 sous l'effet du

réchauffement d'après une étude publiée dans

la revue scientifique " Nature ". Il s'agit donc d'une extinction

massive comparable à celle qui a provoqué la disparition

des dinosaures.

Les poissons d'eau froide, comme le cabillaud ou le merlu seront les premiers

à disparaître. Par contre, les algues risquent d'envahir

les cours d'eau et de pomper toute leur oxygène, en asphyxiant

les poissons qui restent.

Le bâtiment : Au niveau mondial, le nombre de sinistres

de grande ampleur déclarés aux assurances est passé

de 60 en 1970 à 90 en 1980, et à 210 en 2000. Les assurances

vont augmenter leurs tarifs pour compenser leurs frais. Les constructions

vont aussi devoir être plus résistantes et mieux isolées,

donc plus chères.

Les maladies tropicales, en particulier celles transmises

par les moustiques (dengue, fièvre jaune) et les tiques (maladie

de Lyme, infection pulmonaire, encéphalite) vont s'étendre

à des régions jusque là épargnées,

y compris en Europe.

Source "L'internaute 2004"

Lutter contre les changements

climatiques, La Haye et Kyoto

Les systèmes climatiques sont lents, complexes

et intègrent de nombreux " acteurs ", tels que l'atmosphère,

les océans, les forêts, etc. Autant dire qu'ils réagissent

lentement. Or, même si les Nations du monde se mettaient d'accord

pour réduire considérablement (et tenaient leurs engagements)

leurs émissions de gaz à effet de serre, il est peu probable

qu'un retour à un climat normal prenne moins d'un siècle.

Or, aujourd'hui, nous sommes loin de ce scénario imaginaire. La

plupart des pays industrialisés augmentent leurs émissions

de CO2 ou tentent de les stabiliser. Or, pour revenir, à "

moyen terme ", à un climat normal, il faudrait sans doute

réduire de 70 % les émissions de gaz à effet de serre.

Nous en sommes très loin.

La Haye : Chaque année, les pays parties de la convention

cadre sur les changements climatiques se réunissent en une sorte

de grand parlement international, appelé la conférence des

parties (C.P.). En 1998, la quatrième C.P. a adopté le plan

d'action de Buenos Aires. Destiné à renforcer la mise en

application de la convention et du protocole de Kyoto, adopté en

1997. La sixième conférence des parties (c'est-à-dire

le sommet de La Haye) est la date butoir pour l'adoption de mesures importantes,

comme les règles du jeu des mécanismes de développement

propre, les échanges de droits d'émission, la prise en compte

des puits de carbone. Un échec de ce sommet pourrait compromettre

l'entrée en vigueur du protocole de Kyoto et de la convention.

Kyoto : Le protocole adopté en décembre 1997 à Kyoto

impose aux pays industrialisés de réduire d'au moins 5 %

leurs émissions de gaz à effet de serre par rapport à

leurs niveaux de 1990, au cours de la période 2008-2012. Cet engagement

juridiquement contraignant devrait permettre d'inverser la tendance que

connaissent ces pays depuis un siècle et demi. Pour entrer en vigueur,

le protocole doit être ratifié par au mois 55 pays représentant

au moins 55 % des émissions de dioxyde de carbone de ces pays.

Problème, le sénat américain se refuse toujours à

ratifier le texte. Or, responsables de l'émission de 36 % du monde

industrialisé, les États-Unis disposent d'un véritable

droit de veto à l'entrée en application du protocole de

Kyoto.

Qu'est-ce que la convention cadre sur les changements

climatiques ?

Adoptée le 9 mai 1992, la convention cadre des Nations Unies sur

les changements climatiques (C.C.N.U.C.C. ou U.N.F.C.C. en anglais) a

pour objectif d'empêcher toute perturbation anthropique dangereuse

du système climatique. Elle a été complétée,

en décembre 1997, par le protocole de Kyoto qui fixe des objectifs

juridiquement contraignants aux pays industrialisés, regroupés

au sein des pays de l'annexe I.

Sources : AED - Agence Environnement Développement

- www.aed-dmf.com

Que faut-il faire pour lutter

contre le réchauffement climatique ?

Simple à énoncer mais difficile à

mettre en œuvre : il suffit de réduire de façon considérables

les émissions de gaz à effet de serre. Et notamment dans

les pays industrialisés qui émettent actuellement 75 % de

ces gaz. Cela signifie concrètement qu'il faudra concevoir des

moyens de production d'énergies, des modes de transport, des systèmes

de chauffages émettant considérablement moins de carbone.

Certaines pratiques agricoles (élevage intensif, riziculture) devront

être repensées pour diminuer les rejets de méthane.

Les scientifiques et les économistes pensent qu'avec les techniques

actuelles, il est d'ores et déjà possible d'obtenir des

gains énergétiques de 10 à 30 %. D'autres, comme

le chercheur allemand Ernst von Weiszacker, estiment qu'il est possible

de vivre et de produire autant qu'aujourd'hui en consommant quatre fois

moins de matières premières et d'énergies. C'est

ce que l'on appelle le Facteur 4. Quoi qu'il en soit, investir dans une

société moins polluante ne pourra qu'être rentable.

Pour stabiliser les émissions de carbone, les économistes

estiment que cela coûtera entre - 0,5 % (soit une économie

nette) et 2 % du P.I.B. des pays développés. C'est cher

(2 % du P.I.B. représentent environ 2 000 milliards de francs),

mais beaucoup moins que le coût annuel des catastrophes générés

par un doublement du taux de carbone dans l'atmosphère. Selon le

G.I.E.C., les pays industrialisés pourraient consacrer entre 1

à 3 % de leur P.I.B. contre 2 à 9 % pour les pays en développement.

Sources : AED - Agence Environnement Développement

- www.aed-dmf.com

2 / Autour du climat

Les acteurs

du climat

Alliance des petits états insulaires

(AOSIS) : Coalition de 43 petites îles et pays aux zones

côtières basses qui sont particulièrement vulnérables

à l'élévation du niveau de la mer. Cette association

a été la première à proposer un texte demandant

une réduction importante des émissions de dioxyde de carbone.

Menacés directement par les conséquences du réchauffement

climatique, les pays de l'AOSIS sont, en général, très

actifs dans les négociations internationales liées au climat.

G 77 : Fondé en 1964, dans le contexte de la conférence

des Nations Unies sur le commerce et le développement, le Groupe

des 77 comprend les pays en développement et la Chine. Ils sont

actuellement 134 pays ainsi réunis. Du fait de sa diversité,

le groupe des 77 parvient rarement à parler d'une seule voix..

Groupe Ombrelle : Le groupe Ombrelle (ou Umbrella en anglais) est une coalition d'états dont les positions sont proches de celles des États-Unis. Il est composé de la Russie, de l'Ukraine, du Japon, des États-Unis, du Canada, de l'Australie, de la Norvège et de la Nouvelle-Zélande. Le groupe Ombrelle travaille particulièrement sur les mécanismes du futur marché des permis d'émission. Il est, en général, plus favorables aux solutions économiques et comptables (puits de carbone) qu'aux réelles réductions d'émission.

JUSSCANNZ : Variante du groupe Ombrelle. Il est généralement composé du Japon, des États-Unis, de la Suisse, du Canada, de l'Australie, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, de l'Islande, du Mexique et de la République de Corée. Comme le groupe Ombrelle, il est, en général, plus favorables aux solutions économiques et comptables (puits de carbone) qu'aux réelles réductions d'émission. [haut]

L'Union européenne : En tant qu'organisation d'intégration économique régionale, l'Union européenne est une partie à la convention. Cependant, elle ne dispose pas d'un droit de vote particulier. Elle parle par la voix du pays qui assure sa présidence (la France jusqu'en janvier 2001). Favorable à l'application du protocole de Kyoto, l'Union européenne est néanmoins tiraillée par les positions diverses des 15 pays-membres.

L'Organisation des pays producteurs et exportateurs

de pétrole (OPEP) : Hostiles au processus lié au

protocole de Kyoto, les membres de l'OPEP exigent un dédommagement

financier si les pays industrialisés réduisent leurs émissions

de carbone. Une réduction qui équivaudrait aussi à

une diminution sensible de la consommation de pétrole et de gaz.

Sources EAD

Les puits de carbone

Les océans, les sols et les végétaux

en croissance absorbent naturellement le carbone présent dans l'atmosphère.

Au fond des mers, le carbone est transformé en carbonates. Pour

les mers, on ne peut pas faire grand chose (du moins à grande échelle)

pour augmenter ses capacités de stockage du carbone. En revanche,

on plantant d'avantage d'arbres et en révisant nos méthodes

agricoles, on peut contribuer à faire des forêts et des champs

des " puits de carbone ". Tout le problème est de savoir

quel est le carbone effectivement stocké dans ces puits. Car plus

on a de grands puits, moins on aura d'efforts à produire pour diminuer

ses émissions réelles. Les États-Unis estiment, par

exemple, que ses puits de carbone stockent la moitié de ses émissions.

C'est peu dire que le pays de l'Oncle Sam est très attaché

à développer ce genre de solutions plutôt que de réduire

réellement ses émissions. Pour y voir plus clair, des règles

du jeu doivent être définies, en principe lors du sommet

de La Haye.

Sources EAD

Opération

Carbone en Amazonie : Le climat se

dérègle. Le réchauffement climatique a déjà

commencé et risque de s’amplifier. Que faut-il faire pour

le limiter ? Réduire les émissions de gaz à effet

de serre dues aux activités humaines, dont le principal est le

gaz carbonique ? Bien sûr. Mais pourquoi pas, aussi, réabsorber

une partie des gaz déjà émis ? Le débat est

ouvert. Au fin fond de l’Amazonie, une expérience forestière

est actuellement menée à l’initiative de Peugeot et

conduite par l’Office national des Forêts (Fazenda São

Nicolau). Elle a pour but de mieux apprécier la pertinence de l’utilisation

des forêts comme puits de carbone – un système qui

absorbe plus de carbone qu’il n’en émet. Voici, pour

bien cerner les enjeux de cette aventure écologique et humaine,

un rappel du contexte : qu'est-ce que l'effet de serre et en quoi nos

activités augmentent les risques de changement climatique; quel

rôle les forêts peuvent jouer contre le réchauffement

?

Sources : Cité des sciences (exposition opération

Carbone 2004)

Pathologies

liées aux variations climatiques

À supposer que la Terre se réchauffe,

les modifications de l'écosystème retentiront sur les vecteurs

des maladies transmissibles.

Dans moins d'un demi-siècle, les vagues de chaleur semblables à

celle de 1976, espacées jusqu'alors de trois cent dix ans, pourraient

se répéter tous les cinq ans, ce qui permettrait au moins

une acclimatation physiologique et comportementale.

D'autres phénomènes climatiques retentissent

sur la santé : on recense

Des traumatismes et des troubles psychiatriques (dépression,

suicide)

Des diarrhées, des infections respiratoires,

ainsi que des épidémies de leptospirose (Nicaragua, 1995),

liées aux inondations.

L'émergence du Hantavirus Sin Nombre,

responsable d'une pathologie respiratoire mortelle aux États-Unis

en 1993, pourrait être liée à la pullulation des rongeurs,

elle-même provoquée par d'intenses pluies torrentielles dues

à El Niño (et à l'abondance de nourriture).

El Niño serait aussi responsable d'épidémies

de choléra au Bangladesh (1980-2001).

Des épidémies de cryptosporidiose

ont été contemporaines de pluies torrentielles aux États-Unis,

tandis que la malnutrition est une compagne de la sécheresse.

Une augmentation de la mortalité respiratoire

a été attribuée à la pollution atmosphérique

par l'ozone lors de pics de température

L'asthme, les bronchites ont été

corrélés aux feux de forêt en Malaisie et au Brésil.

Si le réchauffement climatique annoncé (entre 1 °C et 5 °C) survenait comme prévu, on prévoit pour 2100 une augmentation de la prévalence du paludisme dans les pays d'Afrique, où il sévit déjà, et sa réapparition en Asie centrale. Et les difficultés d'accès à l'eau potable seraient exacerbées, ce qui va de pair avec les maladies diarrhéiques.

Les moustiques

Peut-il y avoir un déplacement des maladies infectieuses tropicales

vers nos contrées ? Y a-t-il déjà des prémices

d'un tel phénomène ?

Les isothermes se déplaçant, on risque d'avoir un déplacement

des vecteurs comme certains moustiques, qui pourraient venir s'abriter

dans nos contrées. Les prémices d'un tel phénomène

ne sont pas encore perceptibles par rapport à la latitude, mais

ont déjà été constatés en altitude.

Dans les années quatre-vingt-dix, il y a eu une importante épidémie

de dengue à Mexico, où le moustique s'était installé

en raison d'un réchauffement inhabituel de la température

dans cette ville, d'ordinaire plutôt fraîche, car située

à 2 000 mètres. Des moustiques vecteurs pourraient remonter

vers le pourtour méditerranéen, d'où ils sont en

principe absents. Certains ont été retrouvés en Iltalie

Autres effets indirects : Le réchauffement de la Terre pourrait

allonger la période de migration des oiseaux dans nos contrées

et de circulation des moustiques vecteurs du virus West Nile, et donc

augmenter les chances de contact avec la population.

La veille des maladies.

Ce n'est pas tant la surveillance des maladies que la veille qui importe,

et cette veille doit concerner aussi bien les virus animaux que les virus

humains. Les études écologiques sont indispensables pour

mieux connaître les réservoirs animaux et les vecteurs afin

de pouvoir intervenir sur leur cycle et ainsi interrompre la transmission.

Il faut aussi mieux connaître les virus existants (on n'en connaît

pas 10 %), pour être prêt à les diagnostiquer lorsqu'ils

émergent chez l'homme.

par Christine Maillard (Le Concours Médical

du 30 juin 2004 n°24)

Un entretien avec Vincent DEUBEL - Directeur de l'unité de biologie

des infections virales émergentes, institut Pasteur, Lyon

Un rapport publié

à la suite d'un colloque scientifique ( mai 2004 à l'Unesco

à Paris) donne une image contrastée des liens

entre les émissions humaines de gaz à effet de serre et

les océans.

1/ les océans capturent près de la moitié des émissions

humaines de gaz carbonique (CO2).

2/ ce CO2 augmente l'acidité de l'eau de mer, ce qui menace probablement

la survie à long terme de nombreuses espèces marines.

Depuis le début de l'ère industrielle au XIXe siècle,

les eaux marines de la planète ont accumulé environ 118

milliard de tonnes

de carbone, produit de la combustion du charbon, du pétrole et

du gaz naturel

D'après Christopher Sabine, premier auteur de la publication et

chercheur de la NOAA

(administration américaine chargée

de l'étude de l'océan et de l'atmosphère) à

Seattle, l'océan serait capable d'absorber chaque année

environ un tiers de toutes

les émissions humaines de CO2

Au cours des cent prochaines années, le changement de l'acidité

devrait être d'une ampleur trois fois plus importante et cent fois

plus rapide que ceux subis entre les périodes glaciaires.

Ces eaux plus acides s'accompagneraient d'une baisse de la concentration

d'oxygène et de nutriments près de la surface.

"Ces changements affecteraient beaucoup d'espèces et changeraient

la composition des communautés biologiques dans une proportion

et d'une façon qui ne sont pas encore prévisibles et compréhensibles

à ce jour"

Autre conséquence, l'absorption du CO2 par l'eau de mer diminue

fortement les quantités de carbonates dont de très nombreux

organismes comme les mollusques, les coraux et certaines espèces

de plancton, ont absolument besoin pour construire leurs squelettes ou

leurs coquilles. La situation est particulièrement préoccupante

pour les coraux, dont on sait déjà qu'ils sont par ailleurs

très sensibles à des augmentations de température

même faibles.

Extrait d'un article de cyrille Vanlerberghe

- Le figaro - 21/07/04

D'ou viennent les pluies acides?

New York a déclaré dernièrement

qu'il adopterait des mesures d’urgence afin de diminuer le smog

et les pluies acides induits par les émissions polluantes.

Ces mesures sont nécessaires afin de protéger la population.

Des mesures temporaires permettront déjà de diminuer l'équivalente

à retirer 300.000 voitures des rues de New York d'ici 2007.

A l'état naturel, la pluie est légèrement

acide dans l'atmosphère. Les acides se forment lorsque les gaz

de dioxyde de carbone et de chlore réagissent à l'humidité.

Les pluies acides sont causées principalement par deux polluants

atmosphériques communs produits par les combustibles fossiles brûlés

: le dioxyde de soufre (fonderies et centrales électriques) et

les oxydes d'azote (automobiles.)

Ces polluants peuvent se déplacer sur des milliers de kilomètres

dans l'atmosphère, où ils se mélangent à la

vapeur d'eau pour former une solution légère d'acide sulfurique

et nitrique. En Europe, où prédomine le vent d'ouest, la

Grande-Bretagne cause ainsi de graves torts à la Norvège,

la France et à l'Allemagne. La pluie, la neige, la grêle,

le brouillard et les autres précipitations amènent cette

solution sur la terre sous forme de pluies acides.

Ces dernières nuisent également à la faune marine

sur la côte atlantique. Elles sont l'une des causes du dépérissement

des lacs et des forêts en raison des dépôts acides,

secs et humides (France : Vosges). Elles peuvent aussi provoquer des troubles

respiratoires et circulatoires chez l'homme (à New York entre autre).

Le terme smog fait référence à un mélange

toxique de polluants atmosphériques que l'on peut souvent observer

sous forme de brume diffuse dans l'air.

Sources : Divers dont Actu-environnement 10/09/2004